8月20日から27日まで地元福岡県宗像市に帰省して、のんびり充電してました。今回の帰省中、偶然ではありますが、「表現する歴史」という営みを以下の3点から学ぶことができました。

〈一つ目〉8月23,24日に神戸学院大学で開催された高大連携歴史教育研究会の初企画「SCool Out!BTN(バウンドする伝播のネットワーク)の視点からのコンテンツ発表、アイデア共有、表現の場」で、元気いっぱいの高校生たちの発表を聞けたこと。キリスト教における死生観、古代オリエント統一や1815年戦争をテーマにしたボードゲーム開発、生徒会の歴史を素材とした学校史編纂への展望など、多岐にわたっておりました。そういえば、琉球史をモチーフにした双六があるはず。詳しそうな琉球史の後輩にいつか聞いてみようと思います。

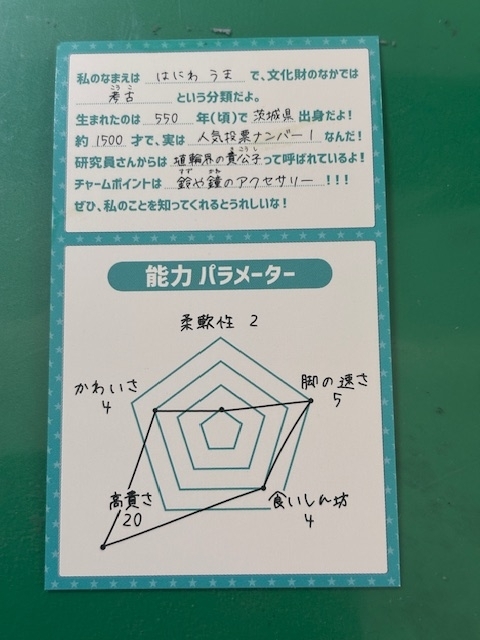

〈二つ目〉8月26日に見に行った九州国立博物館の特別展「九州の国宝」では、サブカル作品(『刀剣乱舞』—※未履修です)のモチーフにもなった刀剣をはじめとして、九州・沖縄の国宝を展示するとともに、学芸員いち推しの国宝を、分かりやすく表現する工夫がなされていたことが印象的でした。私自身はやっぱり刀よりもウマですねぇ。

<三つ目>中学時代の同級生から、ご親族の軍医としての戦争体験の記述を含む自伝(私家版)をお借りする機会を得ることができました。さっそくパラパラとみてみたのですが、戦後の保健医療制度史にも位置づけできそうな内容で、とても興味深いです。ご親族宅のかたずけ・整理中に出てきたそうで、歴史研究の参考資料になるかも、ということで、私を思い出してくれたことが、なによりも光栄でした。研究者としての社会的責任を改めて重く受け止めております。「個人的なことについての何気ない日常を表現したもの」と思われる「個人の語り」を、歴史(時間軸)の文脈に位置づけていくことは、歴史家として大事な仕事になります。

「覚える歴史」→「考える歴史」→「書く歴史」へのいわゆる「発展段階」は、歴史学の卒論指導において土台になっていると思われます。一方で、歴史学を専門しない層にとって、「書く歴史」は当然ながらハードルが高くなるので、それとは異なる、生きた歴史実践としての「表現する歴史」という段階が今後いっそう求められるかもしれません。なんなら、「発展段階」という考え方も、おそらくは克服されるべきことであって、覚える歴史、考える歴史、表現する歴史、書く歴史は、は円環(循環)しながら、らせん状に上昇していく(=質が上がっていく)、といったイメージのほうが、これからの歴史実践の在り方を示すには良いかもしれません。

★ ☆ ★

帰省中、家族と「温泉宿やまつばさ」に泊まり、旬彩割烹「白珪」で、父の喜寿、母の古希、姪の高校入学、妹の栄転、そしてついでに私の昇任をまとめて祝い合う席を設けました。食事もおいしかったし、心のこもった数々のサービスで、良い時間を過ごせました。大浴場の露天風呂も広くてよかったです(半年ぶりくらいに湯につかりました)!

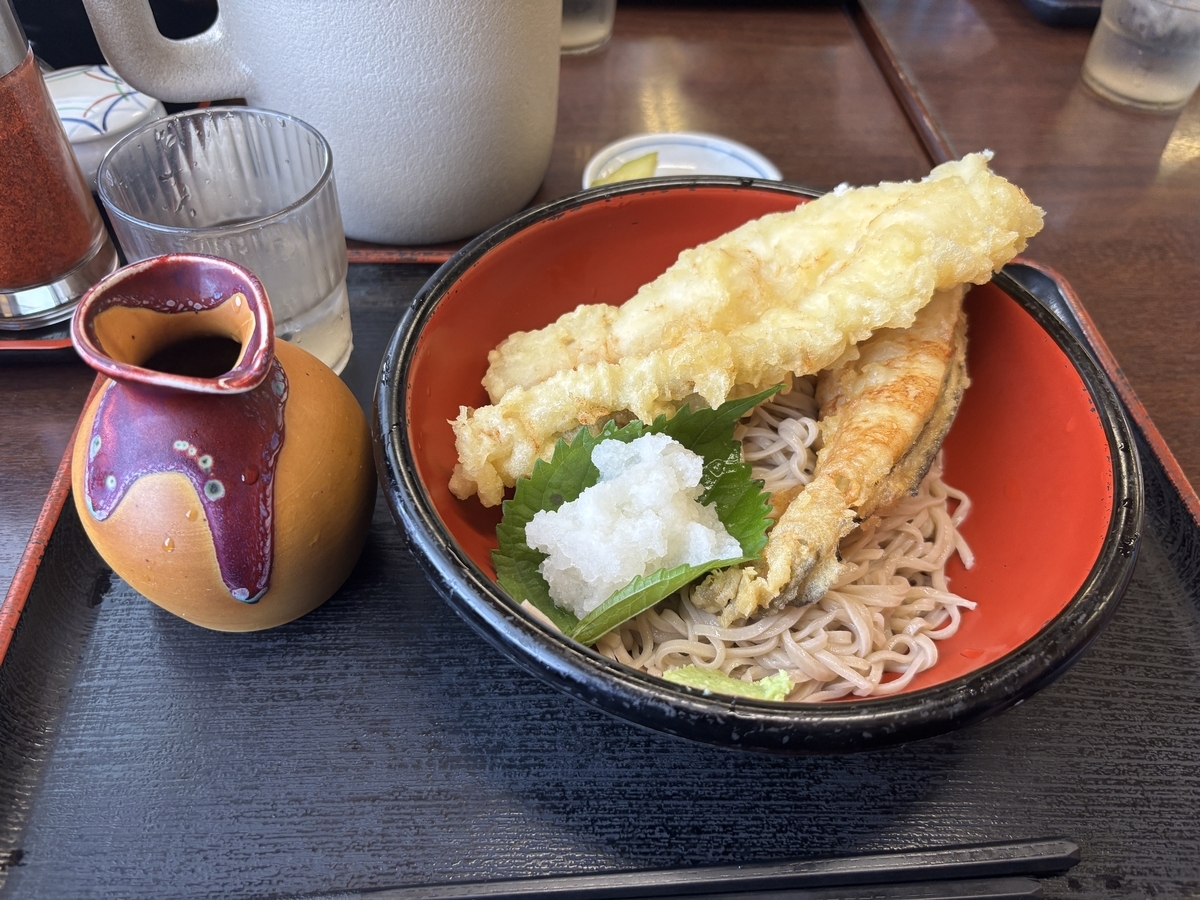

また、宗像ユリックスを会場とした将棋・王位戦で、藤井聡太七冠が宗像のソウルフード店「英ちゃんうどん」の「冷やしぶっかけあなごうどん」を勝負飯に選んでくれたこともあって、私も、そばではありますが、あやかってみました。ボリューム満点でおいしゅうございました。何かわかりませんが、勝てそうな気がします!